本記事では

本記事では、貴社のHULFTからb→dashにデータを連携する手順について説明します。以下では、貴社のHULFTからb→dashにデータ連携する際の「事前準備」「設定方法」「検証方法」の3つに分けて手順を説明します。

HULFT連携する方法

事前準備

HULFT連携では、事前準備として「① 貴社のサーバー/システムにHULFTをインストール」「② HULFT連携の機能解放」の2つを行う必要があります。以下では事前準備の2つについて説明します。

① 貴社のサーバー/システムにHULFTをインストール

b→dashにデータを連携したい貴社サーバー/システムに対して、HULFTのインストールを行ってください。

② HULFT連携の機能解放

b→dashの画面上において、デフォルトでは以下画像のように「HULFT連携」を選択できません。そのため、b→dashにデータを連携するためには「HULFT連携」の機能解放を行う必要があります。

「HULFT連携」の機能解放を行う際は、貴社カスタマーサクセスに問い合わせをお願いします。

【参考:問い合わせ前のb→dash画面】

設定方法

HULFT連携において、b→dashの画面上で必要な設定手順について説明します。

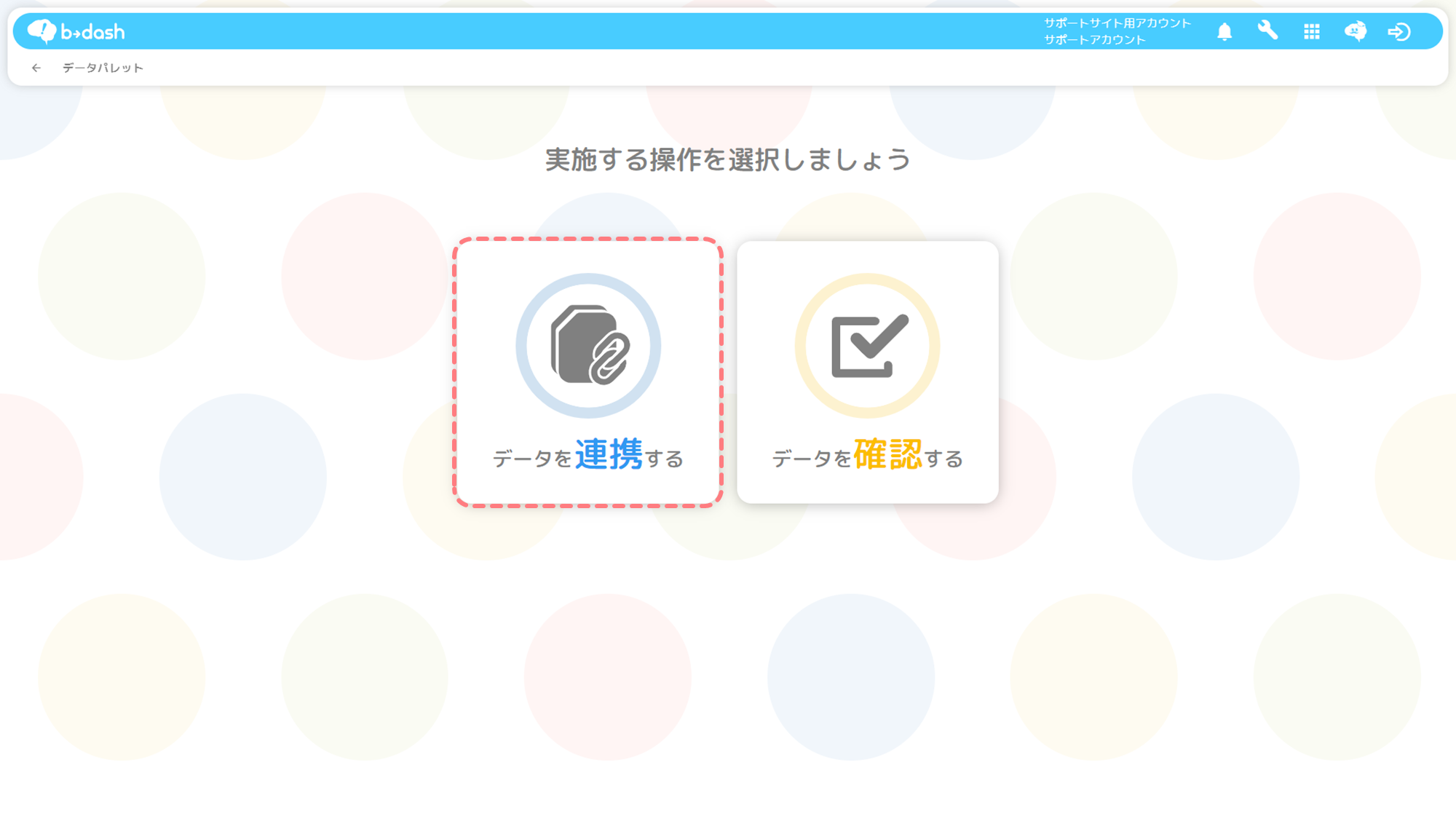

「データパレット」をクリックします

「データを連携」をクリックします

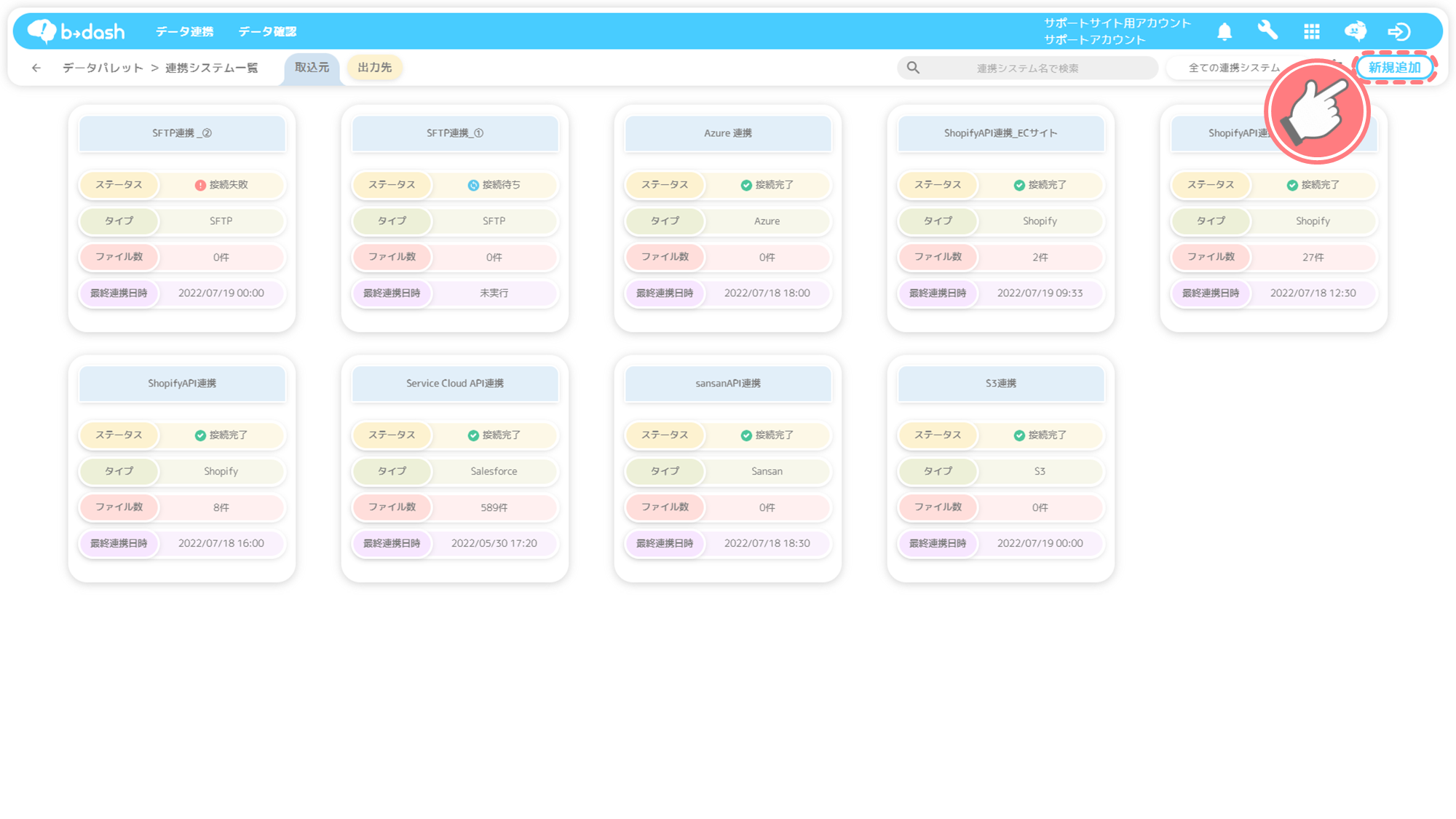

右上にある「新規追加」をクリックします

「HULFT」を選択し、「次へ」をクリックします

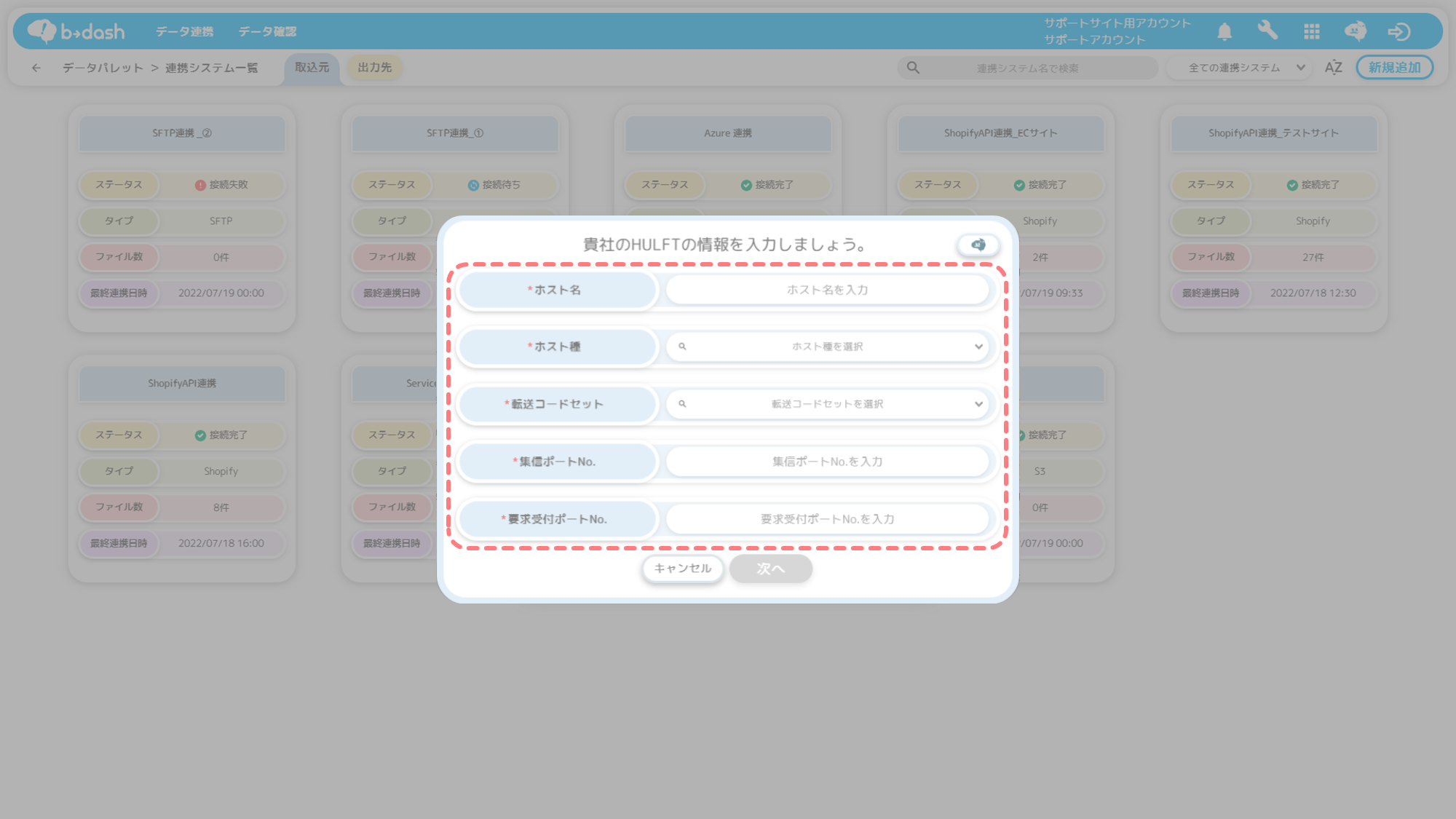

貴社のHULFTの情報(ホスト名/ホスト種/転送コードセット/集信ポートNo./請求受付ポートNo.)を入力します

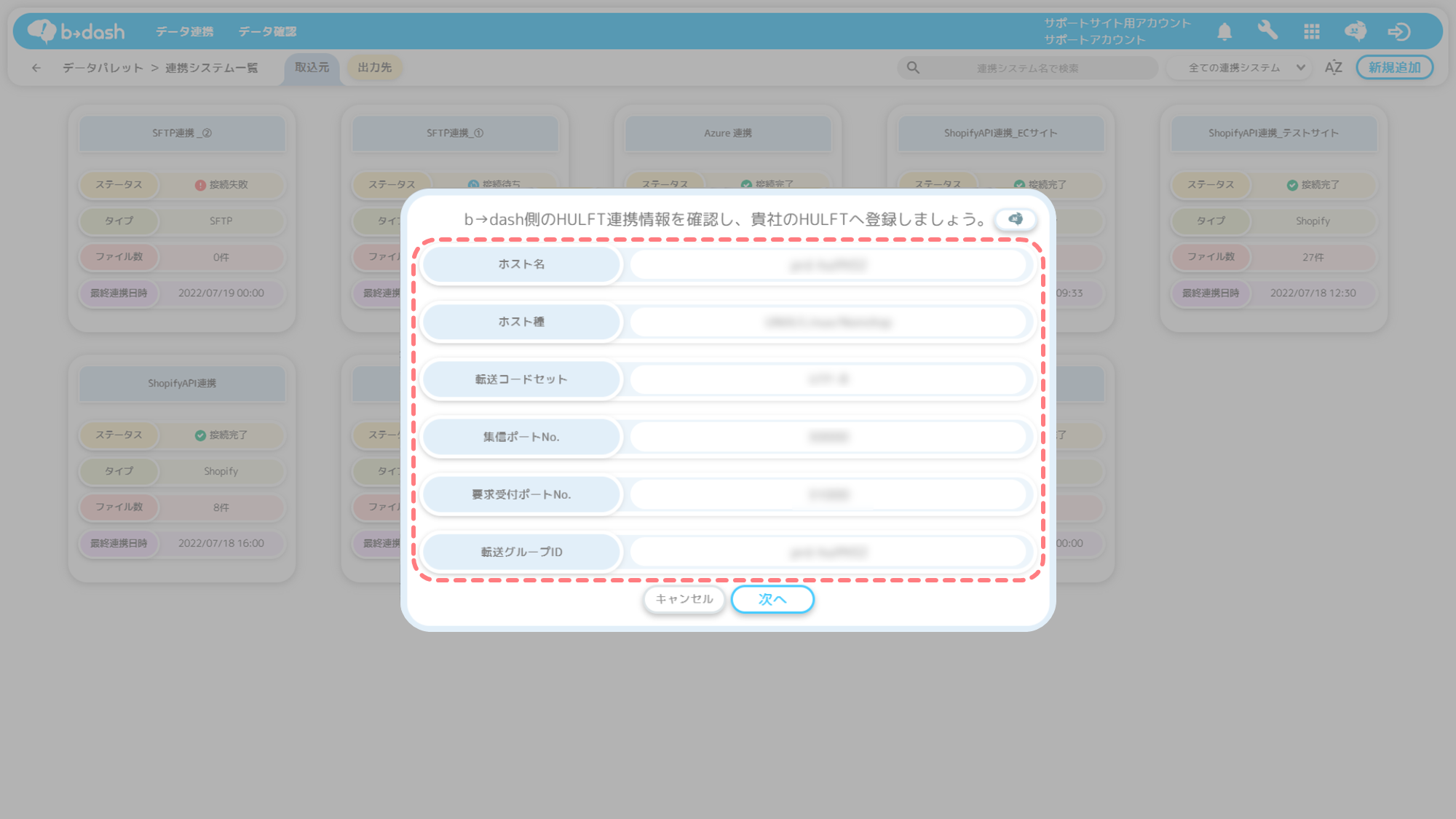

b→dash側のHULFT連携情報を確認し、貴社のHULFTへ登録します

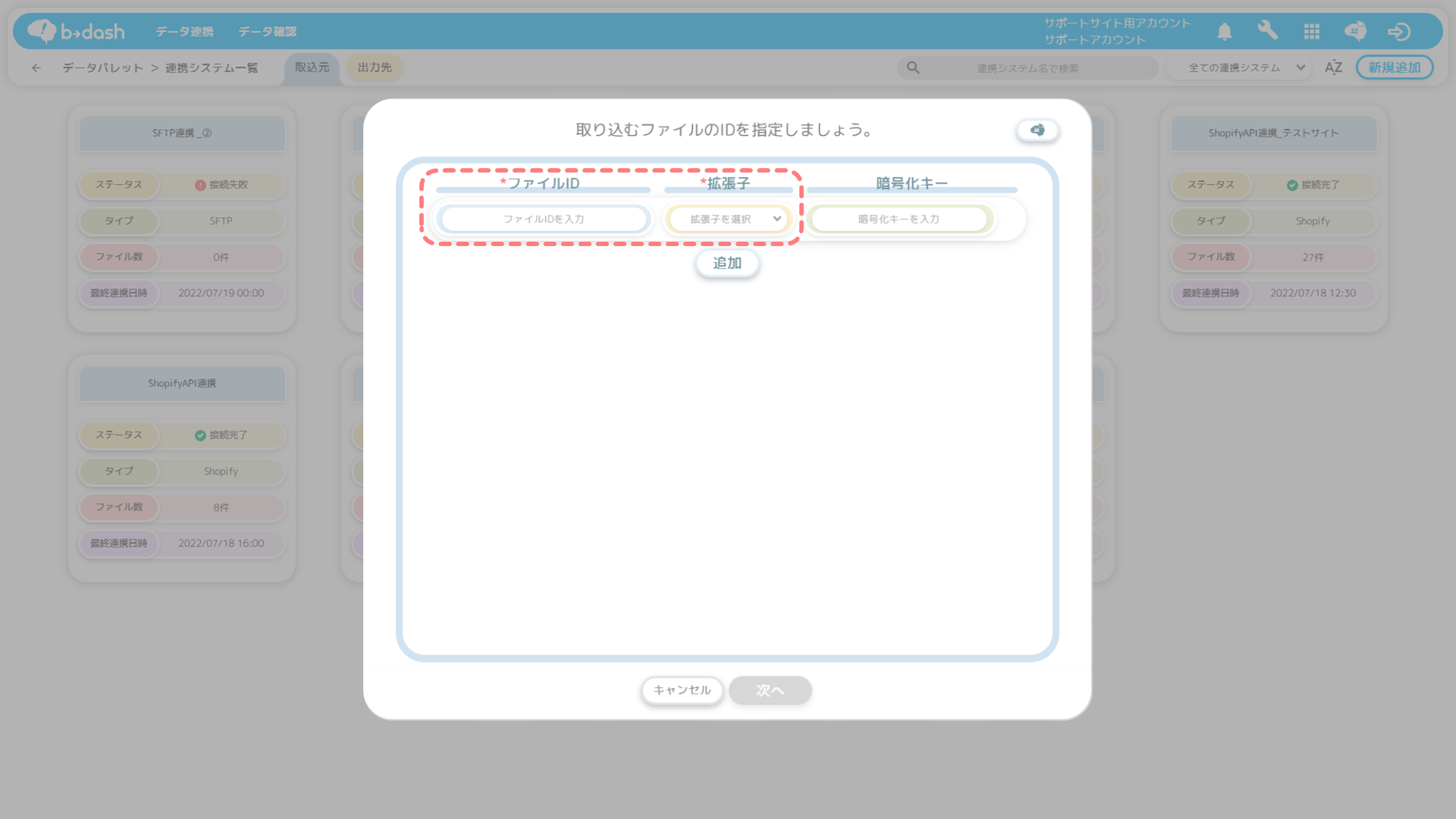

b→dashに取り込むファイルの「ファイルID」を入力し、「拡張子」を選択します

「追加」ボタンをクリックすることで、複数のファイルIDを指定することが可能です。

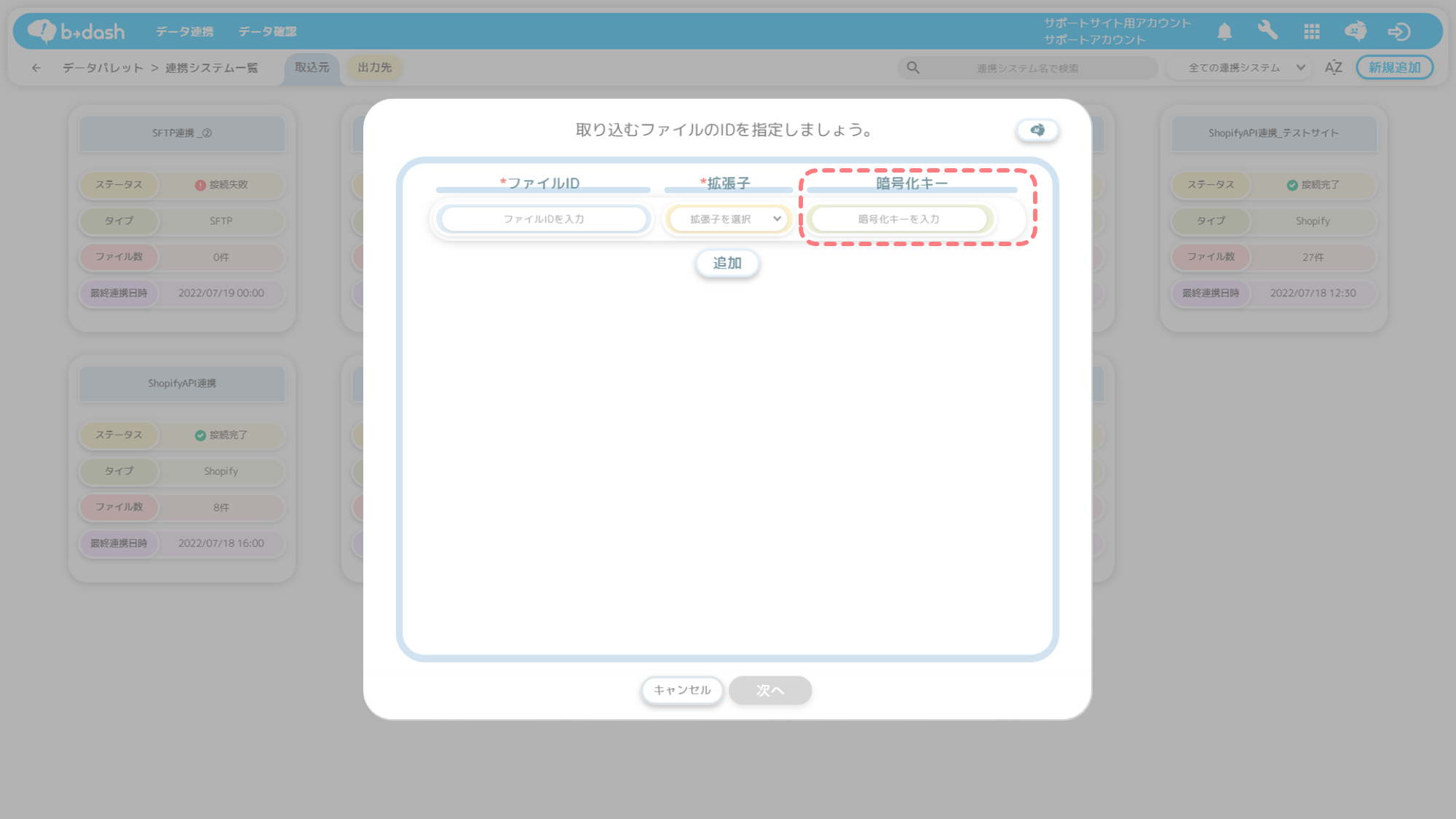

[任意]「暗号化キー」を入力します

「暗号化キー」項目の入力は、ファイル単位で暗号化設定を行っている場合のみ必要となります。

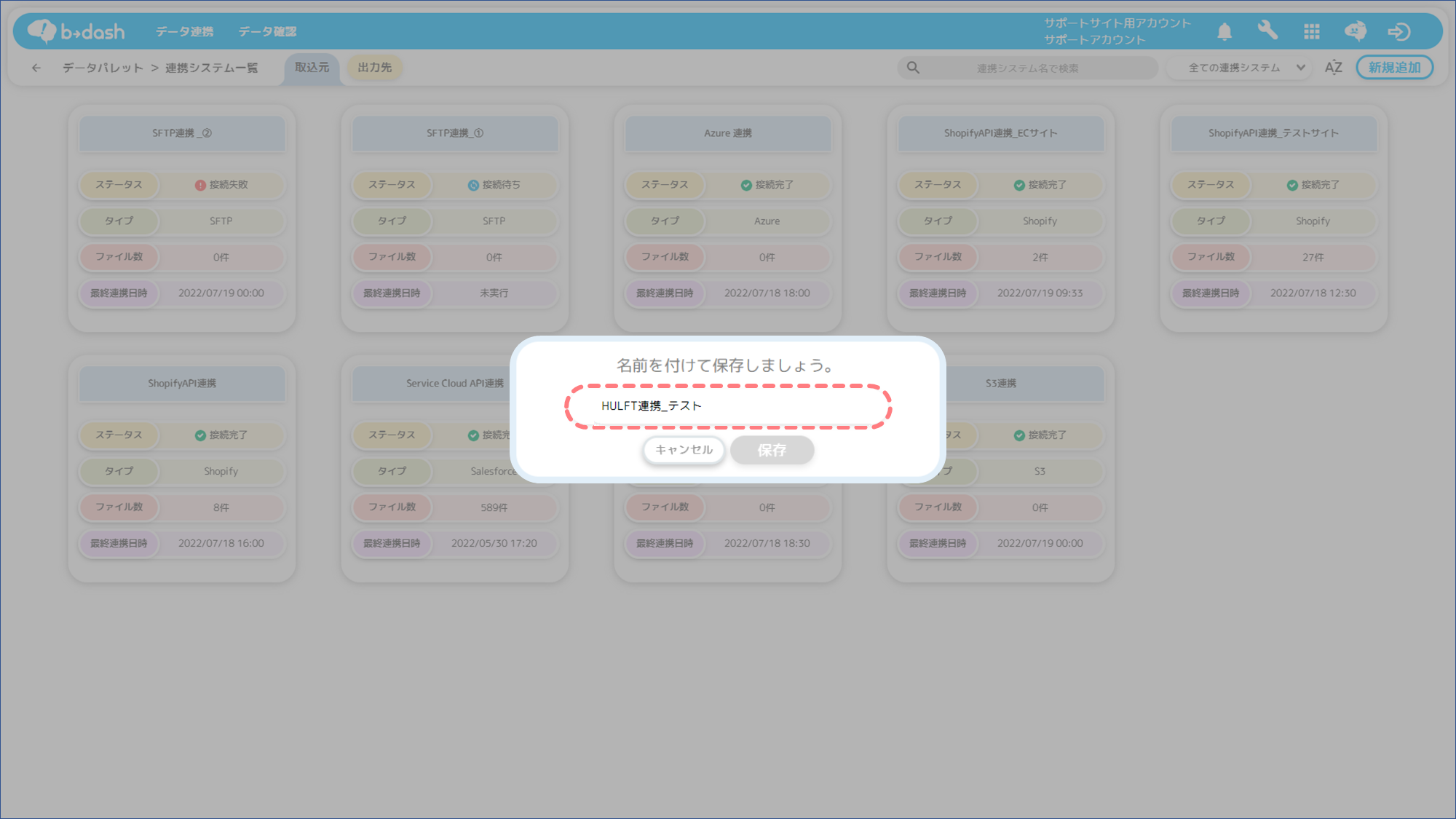

名前を入力し、「保存」をクリックします

今回は「HULFT連携_テスト」と入力しています。

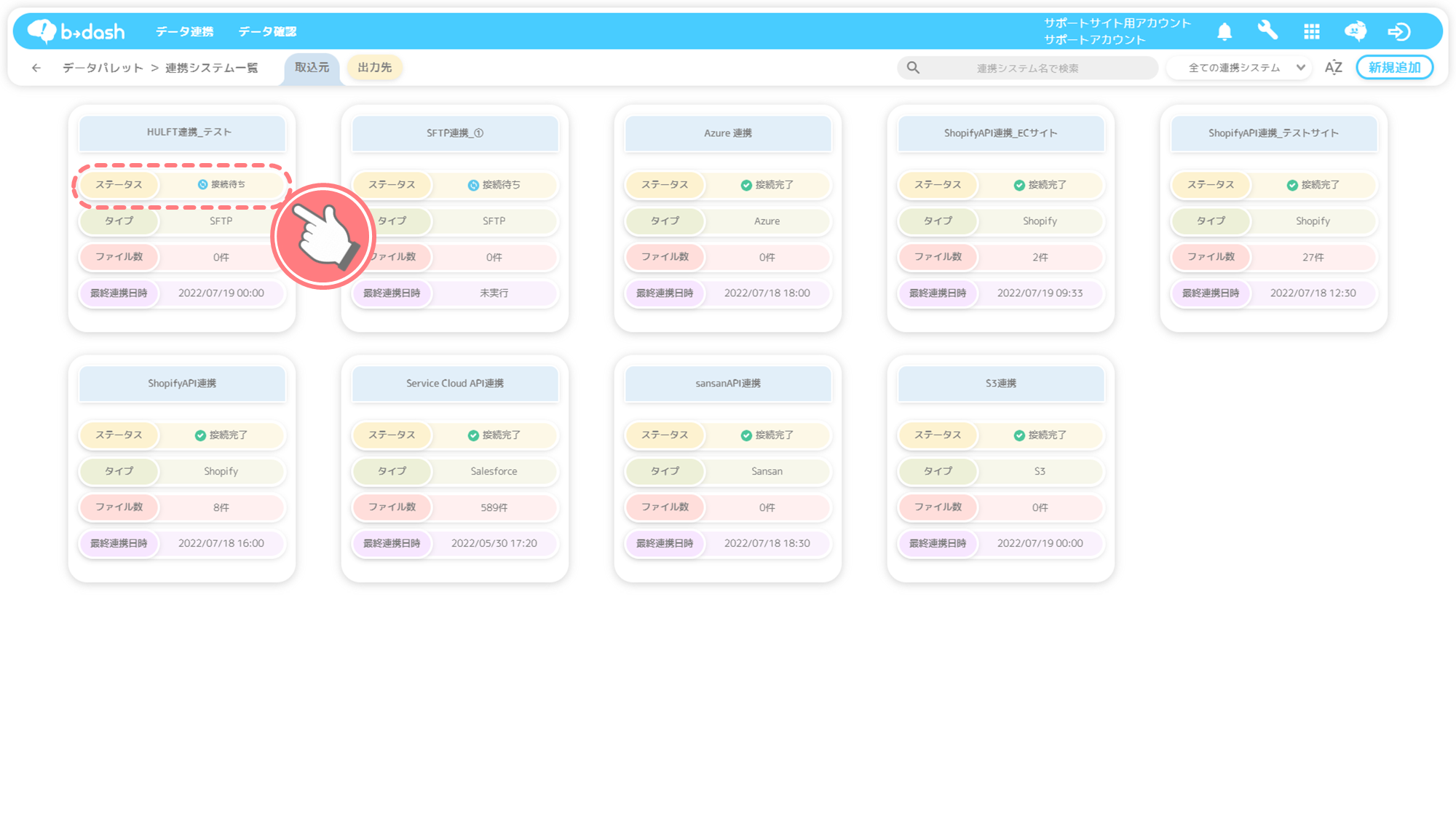

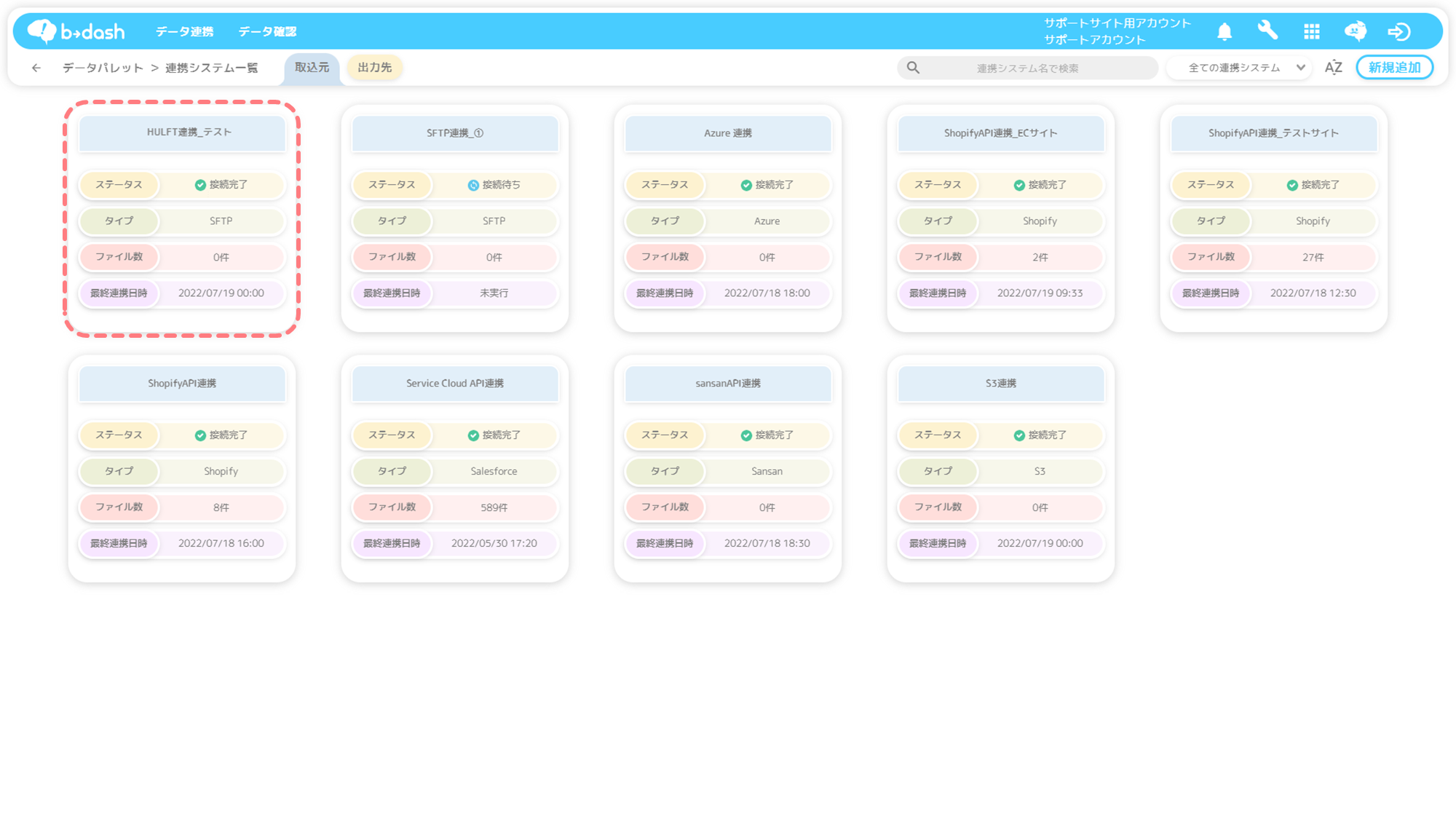

新規作成した連携システムが画面に表示されます

HULFTとb→dashとの「連携タイミング」について

HULFTとb→dashとの「連携タイミング」は、貴社のHULFTに設定している送信スケジュールの日時になります。また、貴社のHULFTに設定している送信スケジュールになると、自動でb→dashにデータが連携されます。

そのため、b→dashの管理画面から「連携タイミング」を変更することはできませんので、b→dashへの「連携タイミング」を変更したい場合は、HULFTの管理画面を操作するようお願いします。

これでHULFT連携の設定は完了です!

最後に、b→dashへファイルが正常に連携されたかどうかの検証を行います。

最後に、b→dashへファイルが正常に連携されたかどうかの検証を行います。

検証方法

HULFTに設定した「連携タイミング」の時間になると、b→dashに対してファイルを転送する処理が実施されます。

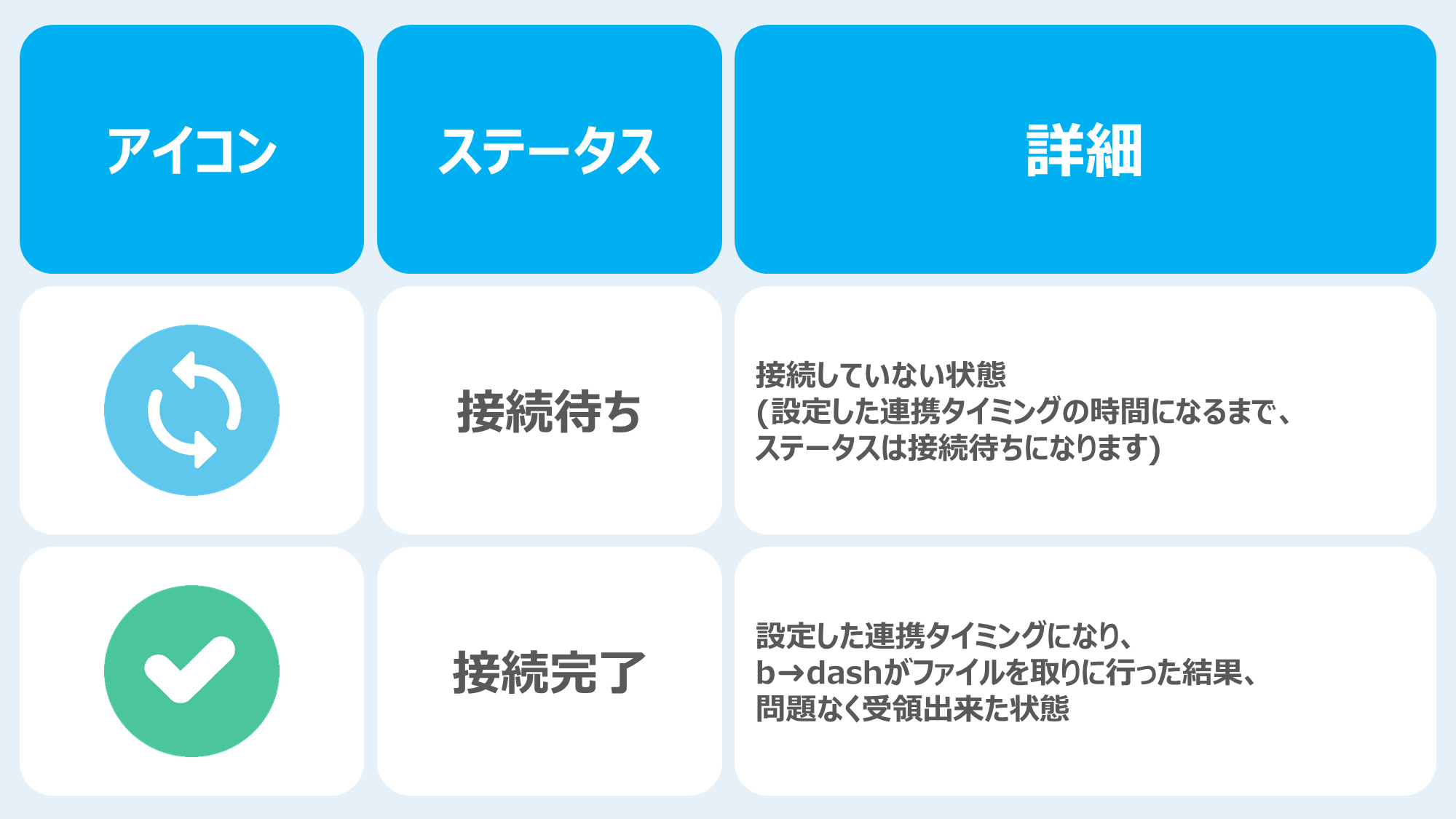

連携のステータスを確認します

連携のステータスは、アイコンで把握することができます!

ステータスが「接続完了」になった連携設定をクリックします

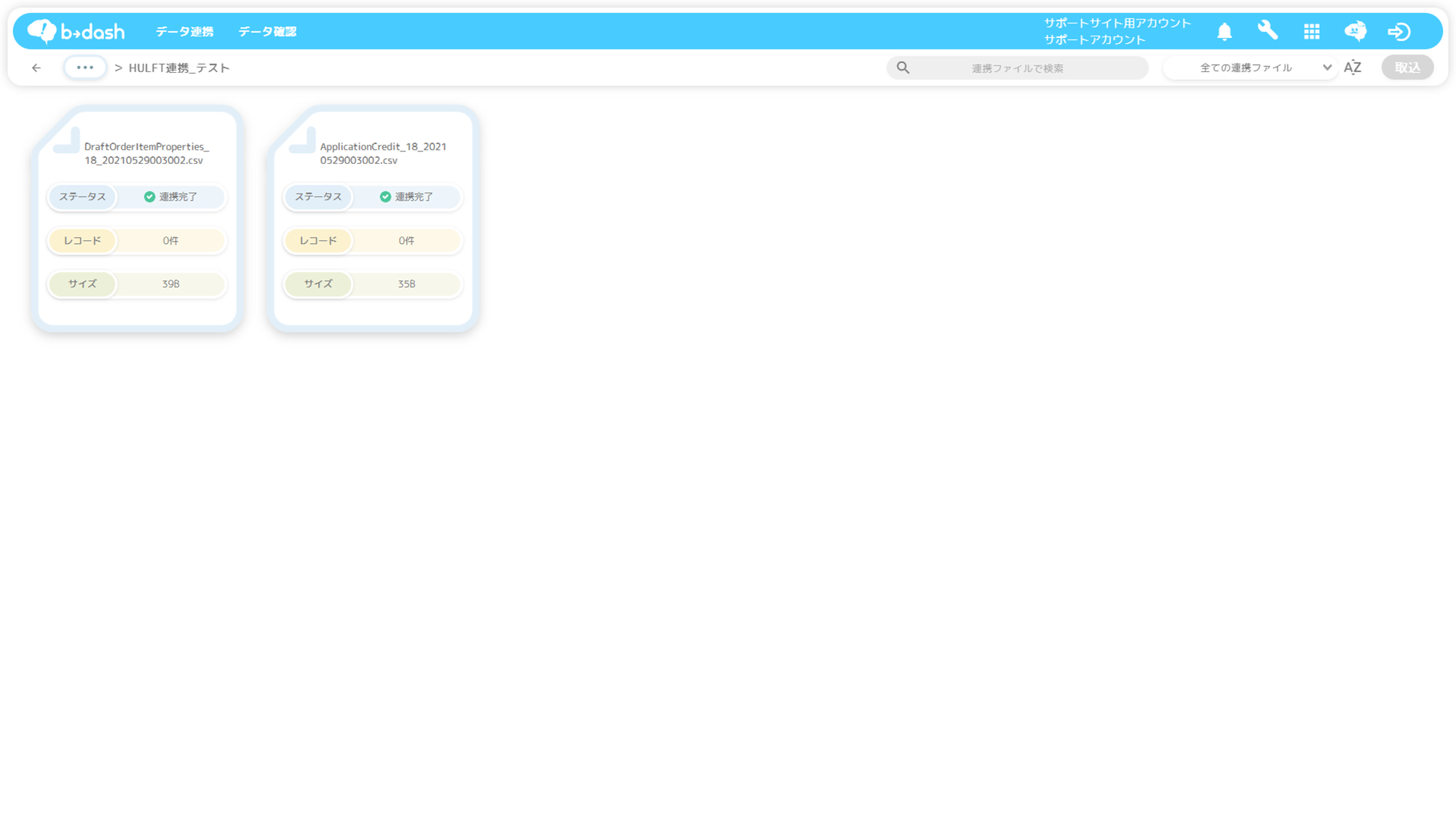

連携設定をクリックすると連携されているデータを確認でき、「取込設定」を行うことができます

連携されたデータの取り込みについては「データを取り込みたい」をご参照ください。

連携データファイル一覧で表示されるデータファイルは「ファイルID」ごとに1つのみとなります

連携データファイル一覧で表示されるデータファイルは「ファイルID」ごとに1つのみとなります。例えば、データファイルを連携した際に、同一の「ファイルID」のデータファイルが存在した場合、「連携日時が古いデータファイル」が「連携日時が新しいデータファイル」に上書きされ、「連携日時が新しいデータファイル」のみ表示されます。

各ファイルのレコード件数は100件までしか表示されません

連携設定をクリックした際に表示されるファイル一覧において、各ファイルにレコード件数が表示されていますが、このレコード件数の上限”表示”は100件までになります。b→dashの仕様上、データを連携しただけの状態では、上限100レコードまでしか読み込まないため、表示の上限も100件までとなりますが、これは、100レコードしか連携されていないというわけではなく、100件を超えたレコードを読み込んでいないことが理由です。

連携されたデータをb→dashに取り込み設定をすれば、ファイル内の全レコードが読み込まれるようになりますのでご安心ください。

-1.png)